Análisis cinematográfico en El abecedario de Federico Reyes Heroles

/

Film analysis in El abecedario of Federico Reyes Herole

Mtra. Alejandra Sarahí Vázquez Ruelas

Universidad de Colima, México

svazquez9@ucol.mx

http://orcid.org/0000-0002-5821-9211

Dr. José Manuel González Freire

Universidad de Colima, México

jmgfreire@ucol.mx

http://orcid.org/0000-0003-0823-9676

Fecha de Recepción: 23 de Septiembre de 2024

Fecha de Aceptación: 12 de Diciembre de 2024

Fecha de Publicación: 31 de Marzo de 2025

Financiamiento:

Se financió con recursos propios.

Conflictos de interés:

Los autores declaran que no existe ningún tipo de conflicto de interés, incluyendo aspectos económicos, institucionales, laborales o personales.

Correspondencia:

Nombres y Apellidos: Mtra. Alejandra Sarahí Vázquez Ruelas

Correo electrónico: svazquez9@ucol.mx

Resumen

Este artículo presenta una aproximación a la obra literaria a partir del modelo de análisis entre cine y literatura que opera en ambos sentidos, según la teoría del investigador y teórico literario Lauro Zavala. Aunque son disciplinas distintas, la adaptación cinematográfica no es la única forma de interacción; otras incluyen el estudio narratológico y el análisis de la subjetividad desde el punto de vista, siendo este último el más explorado, junto con la aplicación de teorías literarias al cine. En este caso, la novela El abecedario de Federico Reyes Heroles es analizada aquí con la teoría narratológica de Zavala. Este enfoque analítico se basa en la experiencia personal del espectador o lector, haciendo que cada interpretación de una película o libro sea única y legítima. La novela o película dosifica la información a medida que transcurre la acción, provocando una complicidad entre la obra y el lector o entre la película y el espectador. Con ello se demuestra cómo la narratología entre cine y literatura, según Zavala, tiene más en común de lo que parece, como lo evidencia su teoría al señalar que mecanismos de suspense y sorpresa configuran el final de la acción de la obra literaria o cinematográfica, entregados de forma dosificada al lector o espectador a medida que avanza la trama. Como conclusión, se evidencia también la relación entre literatura y cine mexicano, destacando que la subjetividad permite y reconoce la experiencia personal del espectador y el lector, recuperando detalles de la recepción de la obra que podrían escapar a otros modelos.

Palabras clave: literatura mexicana. narrativa. cine. Reyes Heroles. Lauro Zavala.

Abstract

This article presents an approach to the literary work through the model of analysis between cinema and literature that operates in both directions, according to the theory of researcher and literary theorist Lauro Zavala. Although they are distinct disciplines, film adaptation is not the only form of interaction; others include narratological study and the analysis of subjectivity from the point of view, the latter being the most explored, alongside the application of literary theories to cinema. In this case, Federico Reyes Heroles’s novel El abecedario is analyzed here using Zavala’s narratological theory. This analytical approach relies on the personal experience of the viewer or reader, making each interpretation of a film or book unique and legitimate. The novel or film delivers information gradually as the action unfolds, fostering a complicity between the work and the reader or between the film and the viewer. This demonstrates how narratology between cinema and literature, according to Zavala, shares more commonalities than it might seem, as evidenced by his theory, which highlights mechanisms of suspense and surprise that shape the conclusion of the literary or cinematic work’s action, dispensed to the reader or viewer as the plot progresses. In conclusion, the relationship between Mexican literature and cinema is also evident, underscoring that subjectivity allows and acknowledges the personal experience of the viewer and reader, capturing details of the work’s reception that might elude other models.

Keywords: Mexican literature. narrative. cinema. Reyes Heroles. Lauro Zavala.

Ver una película en el cine o desde la comodidad de la casa normalmente resulta un pasatiempo de la vida cotidiana, y aunque parece que no demanda mayor esfuerzo que fijar la vista sobre la pantalla, los efectos que provocan el sonido, la imagen, los movimientos de cámaras, los efectos especiales y la manera de narrar las escenas llaman la atención y dan cuenta de una serie de elementos constitutivos de la película que muchos pasamos por alto o nos son imperceptibles, pero que los cinéfilos detectan a primera vista sin mayor problema. Así, el profundo interés por el cine ha colocado y denominado a este como el “séptimo arte” y, por ende, se han desarrollado teorías y métodos muy útiles para su estudio, análisis y crítica.

El profesor investigador mexicano Lauro Zavala propone un método para el análisis cinematográfico cuyo propósito es volcar, desde nuestra experiencia personal, todo aquello que entra en juego cuando vemos cine. Los elementos de análisis cinematográfico consisten en una serie de pasos a seguir, aplicable a cualquier tipo de película. Dada la multiplicidad de aspectos que se pueden observar o no en una película, o que pueden escapar al espectador, el resultado de esta aplicación será único e irrepetible.

El propósito de este artículo es reconstruir, bajo los preceptos del modelo del Dr. Lauro Zavala, nuestra experiencia personal al haber leído El abecedario de Federico Reyes Heroles; si bien son formatos distintos, el cine y la literatura tienen en común algunos elementos como la narrativa.

Zavala menciona que la experiencia estética y la recepción de la película comienza desde que el espectador ve la película en cartelera, identifica el póster y lee la sinopsis; desde ese momento se crea un horizonte de expectativas. En la literatura, la recepción de la obra —en este caso, de la novela— genera un horizonte de expectativas similar al que ocurre en el cine, solo que ese paralelismo se encuentra en la portada, contraportada y sinopsis del libro. Dicho por Zavala:

“Inicia con un mapa cognitivo que permite reconstruir la experiencia estética del proceso de ver una película, desde el momento en que alguien examina la cartelera cinematográfica hasta el momento de salir del cine”.[1]

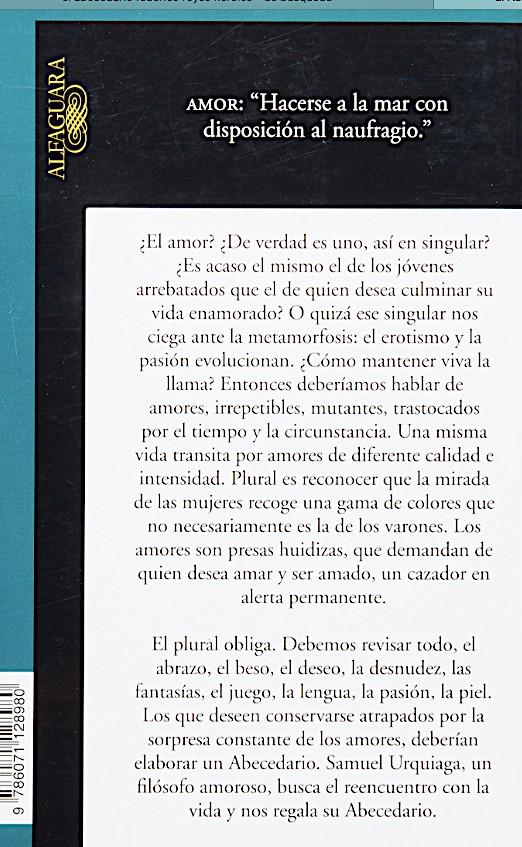

El abecedario es una novela publicada en el año 2013 bajo el sello editorial de Alfaguara (ver figura 1). El título del libro sugiere cierto orden alfabético o algún parecido a un diccionario convencional. La portada del libro esboza la silueta de perfil de un hombre enfundado en un saco y una corbata que, de su boca, arroja letras; inferimos que primero expulsó la letra “a”, ya que las demás letras obedecen a la secuencia del alfabeto. Unos labios rojos dibujados en la parte prefrontal revelan el mentón de una mujer incrustado en su cabeza. El color turquesa gana espacio en la portada y le dota serenidad; el rojo de los labios contrasta sobremanera y esta combinación da más pistas: una historia entre un hombre y una mujer en la cual las palabras juegan un papel importante en su vida.

Los paratextos lo confirman: “AMOR: es hacer a la mar con disposición al naufragio”, anuncia la contraportada. El simbolismo del mar es imponente en la novela; el primer apartado se titula “Naufragio”. El mar evoca sensaciones diversas: puede ser lejano y profundo, o somero y cercano a la superficie; ser mar en calma o tempestad; pero también significa aventura, misterio, caos, imaginación, libertad; y todo ello lo hace misterioso e inmenso como el amor. El lector presupone entonces una historia profunda y agitada como el mar.

“‘En el principio está siempre la palabra’. El título de una película desata el primero de los mecanismos de seducción. En su brevedad y obligada contundencia, el título sugiere y condensa emblemáticamente el sentido que habrá de precisarse al concluir la película. La vocación nominalista adquiere ahí dimensiones oraculares: aun cuando un buen título no garantiza la calidad del contenido, ofrece, al menos, la posibilidad de formular hipótesis de lectura que serán probadas o desaprobadas por el espectador”.[2]

En el horizonte de expectativas que genera, se van confirmando algunas y cancelando otras. Al principio pensábamos que las palabras contenidas en el primer capítulo obedecían a un campo semántico derivado del mar, “naufragio”; sin embargo, las palabras que encontramos en el capítulo corresponden a otro campo semántico: al amor; cancelando así, en el horizonte de expectativas, la primera hipótesis. En realidad, la historia ni siquiera se desarrolla en el mar.

Elegimos esta novela porque significó un encuentro fortuito y merece llegar a más lectores. El autor nos era desconocido en algunas facetas literarias de la narrativa, más no en lo académico y periodístico; pero el título y la portada, muy sugerentes, atraparon nuestra atención. Leímos la contraportada y, más que un resumen de la novela, hallamos preguntas que estaban en nuestra mente. Ahora que conocemos más del autor, comprendemos ese matiz filosófico con que da a conocer la novela; en el último párrafo de esta parte nos revela algunas palabras: “abrazo, beso, deseo”, dando sentido y correspondencia a las letras y al título de su obra.

Figura 1. Portada y contraportada de El abecedario

Fuente: https://www.amazon.ca/Abecedario-Federico-Reyes-Heroles/dp/6071128986

El modelo de análisis cinematográfico de Lauro Zavala es didáctico y experimental; por tanto, es pertinente emplearlo para analizar una novela que comparte elementos constitutivos con el cine, así como posibilidades de análisis abiertas, similares al objeto de estudio. Desde esta frontera se construye, a partir de una serie de preguntas que guían el análisis, la experiencia del lector.

Los elementos de análisis cinematográfico de Zavala permiten sistematizar la experiencia del espectador desde distintas dimensiones y fragmentos de la obra, abarcando aspectos teóricos como el género, estilo, discurso, la narrativa, la imagen, la escena, el sonido, los protagonistas, los planos y la edición, que hacen posible la interpretación.[3] A decir de Zavala, este modelo es un mapa y consta de 12 elementos a través de los cuales se puede recorrer todo aquello que es posible explorar en el cine:

Este modelo privilegia la experiencia estética; por lo tanto, permite recrear el orden de los elementos de acuerdo con los intereses del espectador. Si bien ayudan a sistematizar una interpretación subjetiva, Zavala admite que “no es necesario realizar todas las recetas de un recetario cuando lo que se quiere es preparar un platillo particular para ser saboreado en cada ocasión”.[5]

Como ya mencionamos, los elementos no obligan a detenerse en cada uno; el camino está dado y cada receptor decide en cuál detenerse. Además, al aplicarse a una obra literaria, habrá elementos que no apliquen con el formato; en este sentido, compartimos aquellos que nos permitieron objetivar nuestra experiencia con El abecedario:

La historia comienza narrando el día de Samuel Urquiaga:

“Nunca nadie le dijo que sería tan larga. Por segunda ocasión anudó el zapato derecho. ¿Qué hizo mal en el primer intento? No lo recordaba. Sus dedos actuaron en sustitución de su mente. Él nunca estuvo en el nudo. Estaba en otra parte. En un acto tan rutinario había cometido un error”.[6]

Es el personaje principal y un narrador quienes nos cuentan la historia. Samuel Urquiaga es un profesor de filosofía que, a sus cuarenta y cinco años, ya es viudo. Su esposa, Marisol, pierde la vida en un accidente automovilístico por imprudencia de un tercero. Samuel no descansa pensando lo injusto que fue para ella y también para él, sobre todo para él, quien sobrevive al dolor por la pérdida.

El comienzo de El abecedario nos dio la impresión de que la historia comienza con un final trágico; un narrador heterodiegético nos presenta a un Samuel Urquiaga deprimido, abandonado de sí y distraído de la vida. El estilo narrativo de la novela obliga a no perder de vista el orden cronológico de los hechos, porque a partir de este planteamiento la historia misma es la búsqueda de respuestas y entonces se sabe que comenzar con la muerte no representa un final, sino el comienzo de la trama. En el cine, esta lógica narrativa se utiliza para sembrar intriga en el espectador.

De manera que las mismas estrategias narrativas que se emplean en el cine pueden encontrarse en una obra literaria, puesto que en ambas se suscita un diálogo entre la experiencia personal y las expectativas provocadas tanto por una película como por un libro, que el receptor habrá de interpretar y apropiarse del sentido según sus necesidades.

Los espacios en que se desarrolla la trama son la universidad donde trabaja y el departamento donde vive. Este último lugar es muy significativo porque allí acude el recuerdo, un recuerdo que duele; pero también nace una necesidad, la de recuperarlos letra por letra. Sin embargo, el personaje es filósofo y se pregunta si podría vivir solo de recuerdos; entonces decide escribirlos en una libreta a la que más adelante se refiere como el “Abecedario” y dotarlos de un nuevo significado, uno que le devuelva el sentido de vivir:

“Al morir Marisol, de golpe la vida de Samuel se colapsó súbitamente. Imagine el lector lo que fue llegar al departamento aquel día después de reconocer el cadáver”.[7]

Después de este preámbulo narrativo, el escritor logra establecer cierta complicidad con el lector. Nos atrevemos a decir que desde antes, pues las preguntas acerca del “amor” no nos dejan indiferentes y la invitación a revisar estas palabras de la mano del personaje nos involucra en su dialéctica: revisar, debatir y razonar ideas diferentes. Como ocurre con el espectador ante la pantalla, leer un libro es leerse a sí mismo: “se trata de un diálogo que establece el espectador con sus propios deseos, a través de la imaginación colectiva, objetivada”.[8] Es un espejo; el receptor de la obra moldea aquello que recibe.

De esta manera, las palabras no solo son un elemento constitutivo de su obra, sino que el autor las convierte en protagonistas. A partir del planteamiento de la novela, dota de capital importancia a las palabras y el resto de la historia gira en torno a ellas, a clases de palabras que encierran emociones y sentimientos de recuerdos:

“El problema es que Samuel Urquiaga vivía el dilema de Nozik todos los días. Viudo desde los cuarenta y cinco años, el profesor Urquiaga iba por la vida acompañado de sus recuerdos y ella, Marisol Dupré, ocupaba casi todos los rincones de su vida. Muchos amigos y algunos alumnos lo intuyen y tratan a Samuel con una consideración particular. Intuyen que el dolor sigue presente a pesar de que Urquiaga se ríe y hace guasas. Intuyen que busca a Marisol, intuyen que su vida sigue quebrada y sangrante. El narrador lo sabe. Las pláticas sin fin, las comidas más deliciosas, los besos sorpresivos, el sudor amoroso, la compañía, el estar con alguien en la vida, todo eso eran recuerdos, solo recuerdos. Ese casi milagro de la plenitud que surge con la pareja, cuando dos personas son capaces de construir un mundo propio, ese lo había perdido”.[9]

El problema del protagonista lo conocemos desde el principio y es el problema que se ha de resolver a lo largo de la novela. Las primeras palabras de El abecedario, como “Abrazo, Beso, Caricia, Deseo”, se definen por el personaje desde su condición de náufrago, lejos del significado denotativo que nos da un diccionario convencional, de las definiciones optimistas o de aquellas que se ajustan a la realidad colectiva. Pero no parte de la nada. No, porque nuestro personaje es un intelectual, es un académico —recordemos que es profesor universitario—, es filósofo, es un pensador entrenado en jugar con la mente. Y recordemos cómo inicia la novela y cómo actúa en consecuencia a un error que cometió en un acto tan rutinario como anudarse un zapato:

“¿Cuántas veces en su vida se había anudado los zapatos? Era acaso una señal de algo que se negaba a ver o, una vez más, Samuel Urquiaga hacía conjeturas inútiles, esas bellas conjeturas de las que vivía. Sería quizá un aviso de la decadencia inevitable que llega con la edad. O, al contrario, la corrección del nudo mostraba su férrea voluntad de hacer las cosas como se debe. Esa era la actitud con la cual enfrentaba la vida a sus cincuenta y cinco años. Experiencia y plenitud era su argumento cada vez que algún amigo se refería a la juventud perdida. No toleró el nudo un poco flojo. Lo hizo de nuevo hasta lograr la presión necesaria”.[10]

Las características del personaje le dan la razón y, aunque parece que se puede adivinar el final, en cada palabra que analiza y dota de nuevo sentido guarda sorpresas. Mientras leíamos la novela pensábamos que Samuel terminaría de escribir el “Abecedario”, sin duda, y así lo hace; pero pensamos también que encontraría a otra mujer y entonces ahí estaría de nuevo el sentido de vivir, de amar. Pero no, porque vivir, sentir y amar primero tenían que significar otra cosa, no aquello que significó cuando vivía Marisol, su esposa; cuenta de ello es este fragmento:

“Al llegar al departamento el académico Urquiaga de inmediato fue a su ‘tumbaburros’, a su diccionario de la Real Academia en su decimonovena edición. Todo el camino había pensado en su brutal ignorancia: no sabía el verdadero significado de CARIÑO”.[11]

De principio a fin, el autor involucra al lector; en plena novela nos pregunta al oído, cediéndonos la voz para responder a sus provocaciones. No por ello cambia la historia; los que cambiamos somos nosotros. Ese darle vueltas a una palabra nos deja reflexionando en la manera en que las comprendemos, usamos y vivimos. Esta confusión, sorpresa y suspenso que genera la pregunta es una estrategia de seducción narrativa; nos mantiene ahí, unas veces asintiendo y otras en desacuerdo.

“El objetivo del modelo de análisis no consiste en interpretar (o sobreinterpretar) la película, sino en reconstruir la experiencia de haberla visto, lo cual permite demostrar que cada espectador construye el sentido de manera diferente de los demás espectadores (no existe una única interpretación posible, superior o necesaria), y reconocer también que el espectador y sus horizontes de experiencia y de expectativas son más determinantes para definir la especificidad de su experiencia estética, cognitiva e ideológica que los contenidos explícitos de la película”.[12]

En El abecedario, el narrador completa información del personaje como si fueran uno mismo; son voces que se complementan, hablan desde distinto ángulo, con intención y tono para focalizar cierta información a distancia o con cierta subjetividad. No hay mayor sorpresa que los nuevos significados de las palabras comunes y corrientes. Esta es una novela de amor y erotismo, se anticipa y se confirma al terminar la novela. Puesto que el amor es uno de los grandes temas universales, existen relaciones intertextuales explícitas; en cada palabra que se analiza ha de cruzar una referencia cultural, filosófica, literaria, artística, musical, geográfica, cinematográfica, incluso religiosa.

La ideología o perspectiva del relato es liberal; la visión de mundo que propone la obra es despojarnos de las ideas absolutas y obsoletas. Prueba de ello es la manera en que descoloniza el discurso hegemónico de las autoridades del lenguaje que han impuesto su cosmovisión, que han designado y determinado nuestra manera de interpretar el mundo y comprender la realidad.

El problema se resuelve antes de lo esperado, entendiendo que la solución del conflicto es el final. Samuel Urquiaga finalmente puede salir con una mujer, Mercedes, pero no terminaba aún el “Abecedario”; iba en la letra “W” y podía quedar ahí. La historia continúa con ella, a quien le da la entrañable libreta. Conforme Mercedes lo lee, Marisol deja de ser tema de conversación, se convierte en olvido; así termina la relación de amor y dolor con Marisol y comienza una nueva historia con Mercedes, con quien de vez en cuando platicaba sobre el “Abecedario”, ya conocido por ambos, y que decidieron continuar escribiéndolo ahora juntos, ya no desde el “Naufragio”, el “Vacío” o la “Búsqueda”, sino desde el “Reencuentro”.

2. Semblanza biográfica de Federico Reyes Heroles

Conclusiones

Analizar la obra literaria con el modelo de Zavala nos permitió observar que la experiencia de leer El abecedario se asemeja a la experiencia de ver una película, puesto que privilegia la perspectiva personal de quien está frente a la obra y puede ser superficial o tan profunda como el espectador desee; de cualquier manera, se obtendrá una interpretación única. A propósito del resultado, Zavala dice que, desde esta perspectiva, el análisis dice más del espectador que de la película misma, puesto que predomina el placer estético e intelectual del receptor en el análisis cinematográfico, más que los elementos constitutivos de la película.

Derivado de esta exploración desde el modelo de análisis de Lauro Zavala en la novela El abecedario de Federico Reyes Heroles, cuyo resultado se basa en nuestra experiencia en cuanto a la recepción de la obra, descubrimos que los recursos estilísticos empleados permiten que los recuerdos del personaje activen los del lector y vayamos juntos en búsqueda de nuevos sentidos. Por ende, la constitución y el mensaje de esta novela inspira y acepta formas diferentes de acceder a la obra literaria, y este artículo marca esa evidencia.

Emplear este análisis nos permite ver detalles de la recepción que no habíamos notado, gracias a que admite y reconoce la experiencia personal del espectador y el lector en la teoría. En palabras de Zavala: “El espectador ya no solo observa a los personajes, sino que se observa a sí mismo”.[14] Así como el placer de ver cine consiste no solo en ese reconocimiento, sino también en el goce de compartir lo que disfrutamos, nosotros hemos disfrutado la experiencia estética con El abecedario, desde la mirilla cinematográfica.

En relación con la literatura y el cine mexicano, en algunas entrevistas el autor comentó que El abecedario era una novela imposible de llevar a la pantalla; afirma que es un homenaje a las palabras y que no le gustaría hacer una película.[15] Esto vino a colación porque uno de sus libros anteriores, Canon: Fidelidad al límite, se convirtió en película, dirigida por Mauricio Walerstein, quien también adaptó el guion junto a Claudia Nazoa y el mismo Federico Reyes Heroles. Es una película mexicana de 90 minutos, clasificada como drama-melodrama, nominada a Mejor Guion Adaptado en los Premios Ariel de 2014. Participaron en el reparto Humberto Zurita, Mariana Seoane, Plutarco Haza, Mónica Dionne y Marco Treviño, entre otros. La música es de Axel Ricco y la fotografía de Esteban de Llaca, producida por Cineproducciones Internacionales S.A., Cima Films y Fidecine. Lo interesante es que esta película, basada en el libro que precede a El abecedario, comparte el tema del amor y se basa en algunas palabras del “Abecedario” del personaje Samuel Urquiaga.

Este descubrimiento nos deja de tarea leer Canon de Federico Reyes Heroles y ver la película del mismo nombre, para comprender por qué El abecedario no debería pasar por esa metamorfosis, y confirmar si Canon es de alguna manera una precuela de El abecedario y si evoca hechos o conceptos de esta última.

Se está, entonces, ante una novela que consolida un concepto diferente de la escritura como arte verbal más allá de lo literario, pues traspasa la unidad del estilo y del género en respuesta a una narrativa alternativa, donde articula ensayos novelados sin perdernos mientras conocemos la historia; extiende ante nosotros la hibridación de dos géneros que conjuga con maestría, demostrándonos que en la novela cabe todo. Por ende, la constitución de esta novela inspira formas diferentes de acceder a la obra literaria, y este trabajo que hoy compartimos lo evidencia.

A través de la deconstrucción del concepto del amor, logra construir nuevos significados, atravesados desde su experiencia, para reconstruir su vida. Reyes Heroles nos dice, a través de El abecedario, que el lenguaje es el instrumento y la vida es una conversación donde emplearlo; es una invitación a recuperar la capacidad de comunicarnos, de recuperar las palabras y conversar. Desde la obra invita al lector a asumir un rol activo y no ser meramente receptivo y pasivo al texto, sino participar en el texto como un ser dialógico.

En El abecedario hay otras definiciones que no encontraremos en un diccionario, porque son de la propia voz del autor, a través de la cual descubrimos conceptos que nos son desconocidos, tergiversados o que ya dábamos por olvidados. El análisis y la deconstrucción del concepto del amor y demás conceptos que rodean el tema parten de una manera diferente de observarlo: el plural, y no más desde el singular. Demuestra Reyes Heroles esos matices y etapas que tiene el amor visto desde el plural; intentar definirlo de manera abstracta, desde el singular, hace que no nos pongamos de acuerdo; incluso nunca lo estaremos, ya que no se trata de un amor siempre igual.

El problema con las definiciones, en especial con el amor, es que se trata de definir unívocamente desde el singular. Es por ello que Reyes Heroles se aventura a deconstruir el concepto desde su personaje y así apropiarse de la palabra para resignificar el amor, comenzando por deconstruir lo consolidado del término. Incluso podrían resultar incómodas estas divergencias, porque rompe esquemas, estructuras aprendidas sobre las cuales hemos construido —o decidido no hacerlo— las relaciones amorosas. Por eso la propuesta de Reyes Heroles con su novela es adentrarse en la palabra desde la etimología, la tradición grecolatina, la huella semántica. La definición, la cita textual, los textos se compaginan con la vida misma del personaje. Lo convierte en una reflexión del lenguaje, a través del lenguaje, por lo tanto, dialógico.

Reyes Heroles vierte en esta novela de amor algo de sí mismo, si no es que lo que más ama: su profesión, la literatura y la música. Busca retroalimentar sus disquisiciones con los personajes creados para tal fin, un piano silente y un grupo de estudiantes con quienes mantener dilemas intelectuales. Profundiza en la palabra, en el pensamiento, lo mismo que profundiza en el alma, en el ser. Con ello logra que uno sienta las palabras. Recupera los recuerdos y los guarda, los materializa en una palabra, porque sabe el poder de las palabras; sabe, además, trabajar con las palabras.

Espinosa, Silvina. “El abecedario de Federico Reyes Heroles”. El Financiero, 2 de enero de 2014. https://www.elfinanciero.com.mx/archivo/el-abecedario-de-federico-reyes-heroles/.

Fundación UNAM. “Federico Reyes Heroles: En la entraña”. Universidad Nacional Autónoma de México, s.f. https://www.fundacionunam.org.mx/sala_de_prensa/unam_yo/federico-reyes-heroles/.

Enciclopedia de la Literatura en México. “Federico Reyes Heroles”. 2018. http://www.elem.mx/autor/datos/2052.

Reyes Heroles, Federico. El abecedario. México: Alfaguara, 2013.

Zavala, Lauro. Elementos de análisis cinematográfico. Universidad Autónoma Metropolitana, 2003.

Zavala, Lauro. Teoría y práctica del análisis cinematográfico: La seducción luminosa. Trillas, 2010. http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/39340.pdf.

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad y no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista Inclusiones. | |

[1] Lauro Zavala, Teoría y práctica del análisis cinematográfico: La seducción luminosa (Trillas, 2010), 8, http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/39340.pdf.

[2] Lauro Zavala, Teoría y práctica del análisis cinematográfico, 14.

[3] Lauro Zavala, Elementos de análisis cinematográfico (Universidad Autónoma Metropolitana, 2003), s.p.

[4] Zavala, Elementos de análisis cinematográfico, s.p.

[5] Lauro Zavala, Teoría y práctica del análisis cinematográfico: La seducción luminosa (Trillas, 2010), 9, http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/39340.pdf.

[6] Federico Reyes Heroles, El abecedario (México: Alfaguara, 2013), 15.

[7] Reyes Heroles, El abecedario, 36.

[8] Zavala, Teoría y práctica, 18.

[9] Reyes Heroles, El abecedario, 21.

[10] Reyes Heroles, El abecedario, 15.

[11] Reyes Heroles, El abecedario, 62.

[12] Zavala, Teoría y práctica, 39.

[13] Fundación UNAM, “Federico Reyes Heroles: En la entraña”, Universidad Nacional Autónoma de México, s.f., https://www.fundacionunam.org.mx/sala_de_prensa/unam_yo/federico-reyes-heroles/; Enciclopedia de la Literatura en México, “Federico Reyes Heroles”, 2018, http://www.elem.mx/autor/datos/2052.

[14] Lauro Zavala, Teoría y práctica del análisis cinematográfico: La seducción luminosa (Trillas, 2010), 17, http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/39340.pdf.

[15] Silvina Espinosa, “El abecedario de Federico Reyes Heroles”, El Financiero, 2 de enero de 2014, https://www.elfinanciero.com.mx/archivo/el-abecedario-de-federico-reyes-heroles/.